上世紀50年代,Solomon Asch進行了一系列的試驗,就是眾所周知的Asch從眾實驗,或者是艾氏從眾範式。目的是演示個體的選擇受群體的影響有多大。一些大學男生參與了簡單的感知任務,但重點是,在每次測試中,所有學生中只有一個不是演員。因此,這個測試是為了確定,在群體中,當其他成員做出反應時,個體將會作何反應。

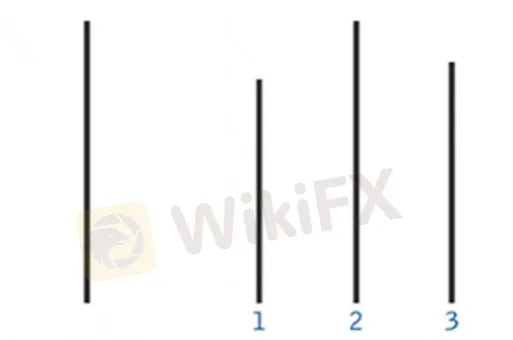

每次測試有7個演員和1個學生,但是學生事前不知情。同時,這些演員簡要回答問題,答案一致,有的問題回答正確,有的錯誤。測試包括給參與者看兩張卡片。一個是左側的圖像,只有一個分隔號,右側的卡片有三個分隔號。參與者必須大聲說出右側的三條分隔號中,哪個與左側的分隔號相匹配。

受測者的座位排序是,真正的學生坐在最後,因此,他每次都最後回答問題。

總共18個單獨的問題,演員共同給出了12個錯誤的答案和6個正確的答案。這12個錯誤的答案被稱為臨床試驗。Asch還對另一個學生進行了測試,觀察其反應,但沒有演員的干預。他在50個不同場合開展了有演員參與的測試,進行了37次只針對一個學生的試驗,這個樣本量足夠證明答案的正確性。

結果令人吃驚!在沒有演員的環境中,沒有群體壓力,錯誤率不到1%。然而在有演員參與的試驗中,學生回答的錯誤率達到33%。實際上,75%的學生至少答錯一個問題,這意味著只有25%的學生答對了全部18個問題。隨後幾年,Asch繼續進行類似的試驗,結果一致:作為人類,我們都受到群體壓力的影響。

1972年,Irvin Jarvis提出了“群體思維”一詞,他認為群體思維是帶來不良、不合理決定的群體過程。Asch Paradigm稱,他確定,群體中的每個成員都希望使自己的觀點與群體一致。因此,即使那些認為行動不明智的成員,在知道他們不能單獨承擔責任的情況下,也會跟隨集體決定。

這種行為是基於這種心態:群體越有凝聚力,做出的決定就越可能正確。儘管有很多定義,但我認為對群體思維描述最貼切的是:群體以一種阻礙創造力或個人責任的方式做決定,通常的特點是通過過度努力達成一致。

在投資中,我們將群體思維稱之為追漲殺跌。分析師被指控採取羊群行為策略,害怕做出相反和離群的假設,但事實證明這種做法是錯誤的。獨樹一幟的結果可能會讓分析師丟掉工作,因此,業內人士都表示“寧可一起犯錯,也不與眾不同。”

耶魯大學經濟學教授Robert Shiller認同這種觀點。2008年,他在紐約 時報發表文章,對其與群體思維和羊群行為進行的抗爭進行了描述,他說:

“針對房地產和股市發展出現的泡沫,我曾發出警示,但我的方式非常溫和,表達這種奇怪的觀點時,我也感到很脆弱。偏離群體共識太遠,會讓人們有被群體排斥的感覺,存在被禁止的風險。”

群體思維在我們生活中的每個領域都有所顯現。然而,在投資行業,這是非常危險的,通常讓我們無法看清正在進行的投資的風險情況,未經琢磨的鑽石似的投資是最不容易被發現。在一個新聞全天候充斥的世界,應該讓自己遠離盲從的羊群,明白少即是多。對資訊源進行優先排序和簡化,但是最重要的是,要獨立做決定。

沒有留言:

張貼留言